江戸小噺と吉原

江戸時代の文化も宝暦の頃から当時の文化圏の上方からはっきりと中心が江戸に移ってきた。

その中から庶民の文化文芸のひとつとして愛されたのが「笑話」「軽口噺」ともいわれた「小噺」。(もとは中国からやってきた)

この小噺は、今のショートコントに通じる面白さがある。

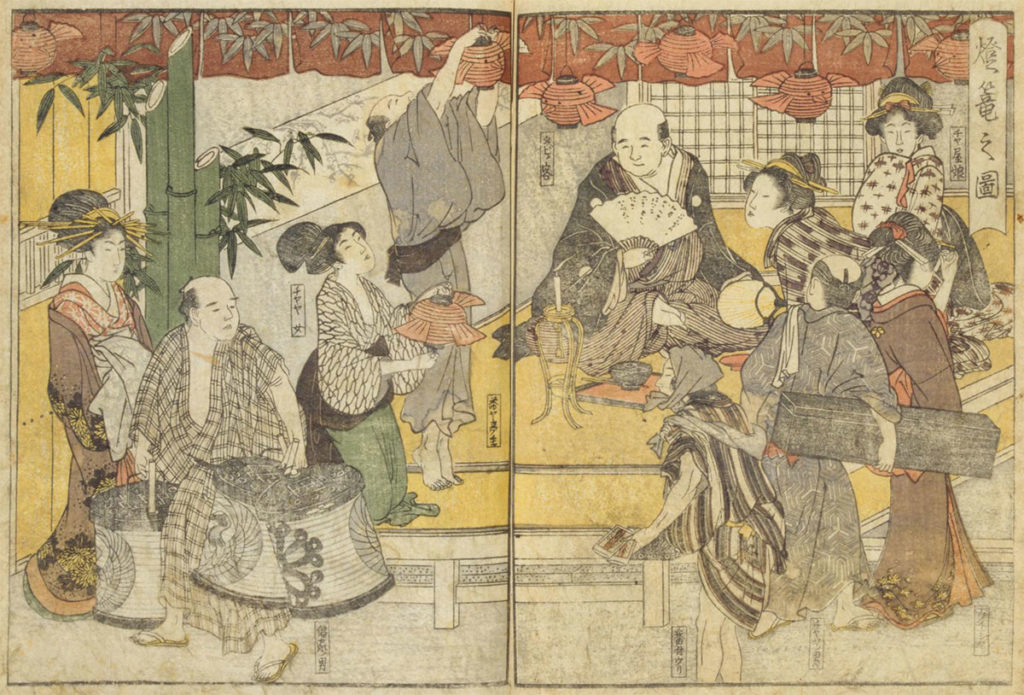

「燈篭見物」

引用:国立国会図書館デジタルコレクション

玉菊の供養は年々賑やかになり、吉原の秋の行事として欠かせないものになった。

妓楼を抜け出して、燈篭見物に行った田舎者が、見物から帰ってきたが同じ造りの妓楼がずらりと並んでいるので、自分が上がっていた妓楼がどれだかわからず困っていた。

それでも、わずかな記憶をたよりに、一軒一軒捜し歩くうちにやっとそれらしい妓楼を見つけ出した。

そこで、中の若い者を呼んで、

「ここの客で、燈篭見物に出かけてまだ帰って来ていない客はいないかね?」

と尋ねると、

「1人おいでになりますが、まだお帰りになっておりません」

というので、田舎者は真剣な顔で、

「よーく俺の顔を見てくれ。ひょっとしたらその客、俺と違うか?」

川添 裕著「江戸の見世物」(岩波新書)より抜粋

「天神様の配流」

天神様は、大宰府天満宮、北野天満宮などの祭神で、平安時代、時の権力者藤原時平の策謀により九州の大宰府に配流になった菅原道真をいう。

学問の神様として有名。

吉原通いにうつつを抜かす宗匠(文化、芸能の道の師匠)が、遊びの度が過ぎて、片っ端から家財道具を質に入れ、家の中は空き家同然、金目の物は何一つ残っていない。

ただこれだけは、と最後まで大事に取って置いた探幽(江戸初期の有名画家狩野探幽のこと)の描いた天神さまの掛け軸の前に座り、

「ちょっとした気の迷いで、吉原の女狐に魂を奪われ、ご覧の通り家の中は空き家同然のがらんどう。

毎日、さぞ寂しい思いをしていらっしゃることでしょうから、今日からはしばらくの間、賑やかな質屋の倉にお移りくださいませ」と言って、ふと見ると掛け軸の中の天神さまが、目に一杯の涙をためていらっしゃるので、

「これはまた、どうしてお泣きなさるのですか?」と聞くと、天神さま、顔をくもらせて、

「またしても流されるのであろうか・・・・」

出典:江戸諷詠散歩(秋山忠彌著) 文春新書